随着海洋工程建设规模不断扩大,传统人工潜水作业面临深度限制、安全风险高、作业效率低等挑战。港珠澳大桥这样的超级工程,其海底结构的定期巡检和维护更是难题。中信科(CICT)研发的水下缆控机器人(ROV)正是为解决这些痛点而生,让我们深入了解这项AI机器人技术如何革新海洋工程维护。

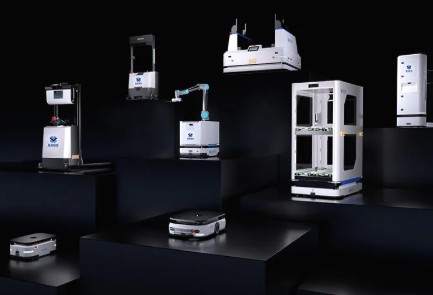

中信科水下缆控机器人搭载先进的人工智能算法,能够在水下50米至200米深度范围内稳定作业。该AI机器人配备高分辨率摄像头、声纳探测器、激光测距仪等多种传感器,实现360度全方位环境感知。

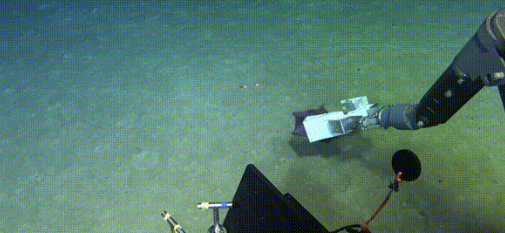

在港珠澳大桥项目中,这款AI机器人成功完成了桥墩基础结构的裂缝检测、海床沉降监测等关键任务。相比传统检测方式,作业效率提升300%,检测精度达到毫米级别。

| 作业环境参数 | 传统潜水作业 | 中信科AI机器人 | 性能提升 |

|---|---|---|---|

| 最大作业深度 | 40米 | 200米 | 400% |

| 连续作业时间 | 2小时 | 8小时 | 300% |

| 能见度要求 | >5米 | >0.5米 | 90%适应性提升 |

| 海流适应性 | <1节 | <3节 | 200% |

| 检测精度 | 厘米级 | 毫米级 | 10倍精度提升 |

该水下AI机器人采用深度学习算法,能够自动识别混凝土裂缝、钢筋锈蚀、海洋生物附着等结构异常。通过机器视觉技术,系统可实时分析海底地形变化,生成三维海床地图。

在强海流环境下,AI机器人的动态定位系统能够保持±0.1米的位置精度,确保检测数据的准确性。智能路径规划功能让机器人能够自主完成预设巡检路线,大幅降低人工操控难度。

除港珠澳大桥外,中信科水下AI机器人还应用于深圳湾跨海大桥、舟山跨海大桥等重点工程。随着技术不断成熟,这类AI机器人将在海上风电场维护、海底管道检测、港口基础设施巡检等领域发挥更大作用。

预计到2025年,国内海洋工程AI机器人市场规模将达到150亿元,中信科凭借技术优势有望占据重要市场份额。

Q: AI机器人在水下作业的安全性如何保障? A: 中信科水下AI机器人配备多重安全保护系统,包括紧急上浮装置、备用电源、实时通信链路等,确保作业安全。

Q: 这种AI机器人的维护成本高吗? A: 相比传统潜水作业,AI机器人虽然初期投入较大,但长期运营成本降低60%以上,投资回报周期约3-5年。

Q: AI机器人能否在恶劣海况下正常工作? A: 该机器人可在3级海况下稳定作业,配备的智能稳定系统能有效抵抗海流和波浪干扰。

版权说明:

版权说明: