本文目录

前景不错,物联网开发的技术前景是广阔的,近些年上市的一些空气净化器产品,穿戴设备,家庭环境监控设备,在过去是不曾有的,在目前的消费背景下,正服务着大众。

未来还会有更多的新式设备出现,这些正是物联网技术发展的必然结果,所以投身于物联网的开发技术研发,是很有前景的一件事。

物联网开发需要掌握以下技术:

1. 传感技术:物联网中的设备通常通过传感器收集数据,因此了解和使用传感技术是物联网开发的基础。常见的传感技术包括温度传感器、湿度传感器、光线传感器等。

2. 网络通信技术:物联网设备需要通过网络进行数据传输和通信。熟悉和掌握各种网络通信技术如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa等是必要的。

3. 嵌入式系统开发:物联网设备通常采用嵌入式系统进行控制和操作。需要熟悉嵌入式系统的硬件和软件开发,例如使用微控制器、单片机进行编程。

4. 数据处理和分析:物联网设备会产生大量的数据,需要对这些数据进行处理和分析。了解数据处理和分析的技术和工具如云计算、大数据、机器学习等是重要的。

5. 安全和隐私保护:物联网涉及到大量的数据和设备,需要保护数据的安全和隐私。掌握网络安全技术和加密算法,了解设备管理和用户身份验证等技术是必要的。

6. 应用开发和云平台:物联网应用通常需要开发相应的应用程序和云平台来实现数据的可视化和远程控制。熟悉应用开发技术如移动应用开发、Web开发,以及云平台的使用是必不可少的。

这些技术只是物联网开发所需要的基本技术,随着物联网的发展,还有许多其他的技术也非常重要,如人工智能、无线通信等。因此,物联网开发人员需要不断学习和更新自己的技术知识。

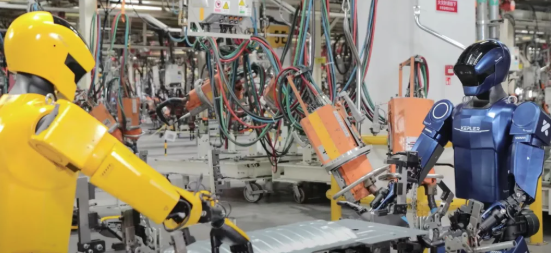

物联网应用因其设备部署量大,功耗是一个关键性指标,而物联网网关所支持的边缘计算由于其需要数据处理的能力,效率性也是一个重要的指标。

而ARM处理器一直以低功耗、高能效比、可裁剪而著称,这些优点使得物联网网关在边缘计算上的应用可谓是恰到好处。计讯物联网网关采用基于ARM架构的高端处理器,能实现低功耗、长久快速传输,并产生较低的发热量。

我国要加强物联网应用领域自主研发和技术创新的开发和应用。

国务院办公厅转发国家发展改革委关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质若干意见的通知。促进“服务+制造”融合创新,加强物联网、人工智能、大数据、虚拟现实等在健康、养老、育幼、文化、旅游、体育等领域应用,发展健康设备、活动装备、健身器材、文创产品、康复辅助器械设计制造,实现服务需求和产品创新相互促进。

不是国企,中国科学院物联网发展中心,负责协调中国科学院内物联网技术领域的研发工作。依托单位为中国物联网研究发展中心。中心实行理事会领导下的主任负责制,理事会负责中心重大事务和发展方向的决策,中心领导负责中心的日常管理和运作。中心设立战略专家委员会,对中心的发展战略及规划提供咨询和指导。

物联网工程师需要掌握:物联网产业与技术导论、物联网工程概论、、Java程序设计、单片机原理及应用、无线传感网络概论、移动通信技术、蜂窝物联网技术等技术。 物联网是基于互联网、广播电视网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络又称为物联网域名。 物联网理念最早可追溯到比尔·盖茨1995年《未来之路》一书。在《未来之路》中,比尔·盖茨已经提及物互联,只是当时受限于无线网络、硬件及传感设备的发展,并未引起重视。

《指导意见》提出了我国物联网发展的总体目标,即:“实现物联网在经济社会各领域的广泛应用,掌握物联网关键核心技术,基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系,成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量”。

同时,针对“十二五”时期发展,提出到2015年,要实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用,突破一批核心技术,初步形成物联网产业体系,安全保障能力明显提高。

具体包括:一是在协同创新方面,要使物联网技术研发水平和创新能力显著提高,感知领域突破核心技术瓶颈,明显缩小与发达国家的差距,网络通信领域与国际先进水平保持同步,信息处理领域的关键技术初步达到国际先进水平。实现技术创新、管理创新和商业模式创新的协同发展。创新资源和要素得到有效汇聚和深度合作。

二是在示范应用方面,要在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等领域实现物联网试点示范应用,部分领域的规模化应用水平显著提升,培育一批物联网应用服务优势企业。

三是在产业发展方面,要发展壮大一批骨干企业,培育一批“专、精、特、新”的创新型中小企业,形成一批各具特色的产业集群,打造较完善的物联网产业链,物联网产业体系初步形成。

四是在标准体系方面,要制定一批物联网发展所急需的基础共性标准、关键技术标准和重点应用标准,初步形成满足物联网规模应用和产业化需求的标准体系。

五是在安全保障方面,要完善安全等级保护制度,建立健全物联网安全测评、风险评估、安全防范、应急处置等机制,增强物联网基础设施、重大系统、重要信息等的安全保障能力,形成系统安全可用、数据安全可信的物联网应用系统。

版权说明:

版权说明: