本文目录

一、智能物联网的主要特点:

1.自动感觉。

2.提供可靠的资料。

3.智能信号处理。

二、智能物联网结构:

1.感知的识别层次。

一般指设备端,即应用端,包括各种可感知的位置.耗电量.计数.动作.生物数据.红外线感应等装置。知觉层负责物联网信息的收集与获取,是整个物联网体系结构的基础。感知层是传感器感知对象自身和周围环境的信息,因而对象也具有“说话和传递信息”的能力。

2.网络建设层面。

一般指通信数据传输结构,通过什么样的网络传送通讯指令,尤其是下位机与上位机、上位机与因特网的通讯链路、通讯协议规范等。在网络层,它把感知层收集到的信息传递给物联网云平台,同时也负责向应用层发送指令,并产生链接效应。互联网的层次上主要是通过物联网、因特网和移动通信网来传送信息。

3.平台的管理。

一般指负责设备运行的运行平台,如业务信息和数据收集,存储,指令发布,设备响应机制等,管理主要处理数据存储的问题,如:检索、使用、数据安全隐私保护等。

4.综合应用层面。

把各种设备和人们的日常需求联系起来,从而生产出更多符合实际需求的应用(如智能表、水表等自动缴款)。而物联网的最终目标就是应用于各种场景,在物联网云平台上对物体所传递的信息进行处理之后,所挖掘出来的宝贵信息,将应用于现实生活和工作中,如智慧医疗、食品安全等。

iot网络体系结构分为感知层、网络层和应用层这三部分组成。

物联网是指通过各种信息传感 设备,实时采集任何需要 监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。

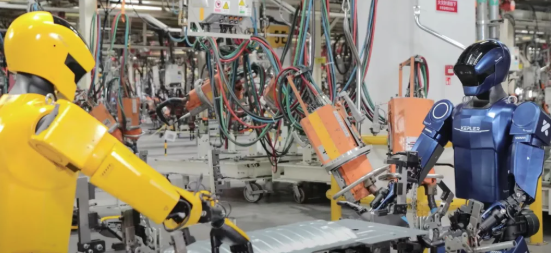

物联网(Internet of Things,缩写:IoT)是基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。其应用领域主要包括运输和物流、工业制造、健康医疗、智能环境(家庭、办公、工厂)等,具有十分广阔的市场前景。

物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与因特网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

物联网这一概念提出已有20多年,但受全球各国重视是2008年和2009年这两年,各国纷纷推出物联网相关政策,我国也开启了物联网发展里程碑的年份,列为国家五大新兴战略性产业之一。经过10年发展,物联网已不再是高高在上的概念,在云+AI等技术加持下,让物联网得到了广泛应用,产业发展迅猛,也迎来了黄金发展时代。

运营商、半导体厂商、通信设备、云服务商和应用端等形成物联网产业链,而NB-IoT和LoRa等LPWA低功耗广域网通信技术,解决物联网大规模部署连接等需求,继而使得物联网在工业、零售、物流和交通等垂直领域得到广泛应用。

在产业链积极推动下,物联网连接规模成倍速度增长,LPWAN连接的复合年增长率为109%。此外物联网高级顾问杨剑勇指出,5G技术部署,也将把物联网带上更高的层次,也让万物互联成为可能,其中运营商是万物互联积极推动者,全球运营商纷纷转型寄望于在大连接时代,不再局限做一个管道提供者,希望能抢夺物联网应用端市场,例如面向工业、教育、医疗、车联网和智慧家庭等应用场景寻求机遇。

物联网在移动监测、智能可穿戴、POS机、气象、医疗和能源等行业用途很大,而且是实现设备联网不可或缺的产品,不少相关的.top域名都被注册。

感知层是物联网体系架构的第一层。

因为物联网体系架构分为感知层、网络层和应用层三个部分,其中感知层是指传感器和执行器等物联网设备所在的层,也叫设备层。

它是物联网中最基础的一层,负责感知、采集和处理物理世界的数据。

尤其是传感器,可以感知到环境的温度、湿度、光线等各种数据,这些数据将成为后续处理和决策的基础。

同时,在感知层还需要支持设备自我管理、自组织和自组网等能力。

可以说,感知层是物联网体系中最重要的一层,其质量和稳定性对整个系统的运行起到至关重要的作用。

1、物联网产业技术创新战略联盟

成立于2013年10月24日, 为贯彻国务院《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》、落实《物联网发展专项行动计划》,在物联网联席会议14家成员单位的共同指导下,由物联网发展部际联席会议成员单位和相关联盟共同推荐,共有40家单位列入联盟发起单位,包括21家企业、11家科研院所、5所高校和3家联盟。联盟的宗旨:“战略引领、协同创新、产业推动、合作共赢”。

2、中国物联网标准联合工作组

2010年6月8日,在国家标准化管理委员会、工业和信息化部等相关部委的共同领导和直接指导下,由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会、全国智能运输系统标准化技术委员会等19家现有标准化组织联合倡导并发起成立物联网标准联合工作组。联合工作组将紧紧围绕物联网产业与应用发展需求,统筹规划,整合资源,坚持自主创新与开放兼容相结合的标准战略,加快推进我国物联网国家标准体系的建设和相关国标的制定,同时积极参与有关国际标准的制定,以掌握发展的主动权。

3、传感器网络标准工作组

由国家标准化管理委员会批准筹建,全国信息技术标准化技术委员会批准成立并领导,从事传感器网络(简称传感网)标准化工作的全国性技术组织。

4、中国物联网标准联合工作组

由工信部电子标签标准工作组、信息设备资源共享协同服务(闪联)标准工作组,以及全国信息技术标准化技术委员会传感器网络标准工作组、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会共同倡导、发起。

5、电子标签标准工作组

2005年12月2日,在北京正式宣布成立。该工作组的任务是联合社会各方面力量,开展电子标签标准体系的研究,并以企业为主体进行标准的预先研究和制/修订工作,组的总体目标是:努力建立一套基 本完备的、能为我国RFID产业提供支撑的FID标准体系。

6、泛在网技术工作委员会

2010年2月2日,中国通信标准化协会(CCSA) 泛在网技术工作委员会(TC10)成立大会暨第--次全会在北京召开。TC10的成立,标志着CCSA今后泛在网技术与标准化的研究将更加专业化、系统化、深入化,必将进--步促进电信运营商在泛在网领域进行积极的探索和有益的实践,不断优化设备制造商的技术研发方案,推动泛在网产业健康快速发展。

7、中关村物联网产业联盟

2009年11月1日,由中关村物联网产业链上下游具有优势的40余家机构共同发起组建的中关村物联网产业联盟在北京成立。清华同方股份有限公司成为理事长单位,北京移动、北京邮电大学、中科院软件所、北京交通委信息中心等十二家产学研用代表机构成为副理事长单位。

8、中国信息化推进联盟物联网专业委员会

2012年3月25日成立,是中国信息化推进联盟(CFIP)在相关部门的支持下,成立的跨行业、跨部门,广泛联合各级政府、企事业单位物联网信息化发展有关部门及专家,加强信息交流、整合各行业资源,推进物联网应用及产业发展的全国性物联网联盟组织,属于公益性的非营利性组织。

9、中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会

中国电子商会为更好地促进物联网技术产品应用,推动中国物联网产业发展,启动“物联网技术产品应用专业委员会”的建设工作,2010年8月11日获工业和信息化部同意;2010年9月26日,国家民政部批准设立,2011年3月22正式成立。是我国第一个全国性协会,也是目前唯一一个全国性经过国家民政部正式批准的社会团体。

物联网工程需要学的课程: 物联网工程导论、嵌入式系统与单片机、无线传感器网络与RFID技术、物联网技术及应用、云计算与物联网、物联网安全、物联网体系结构及综合实训、信号与系统概论、现代传感器技术、数据结构、计算机组成原理、计算机网络、现代通信技术、操作系统等课程以及多种选修课。 物联网专业是一门交叉学科,涉及计算机、通信技术、电子技术、测控技术等专业基础知识,以及管理学、软件开发等多方面知识。作为一个处于摸索阶段的新兴专业,各校都专门制定了物联网专业人才培养方案。

版权说明:

版权说明: